Helmut Degen 1911 - 1995

...ureigenes

reflektives Musikantentum... feines spielmännisches Flair, aber immer obsiegt

das Geistige...

(Ulrich Dalm)

-:-:-:-:- Lebensdaten -:-:-:-:-

|

1911 |

geb. in

Aglasterhausen bei Heidelberg als Sohn des Pfarrers Erwin Degen, ab dem

5. Lebensjahr zeichnerische und musikalische Begabung gefördert, |

|

ab 1920 |

kommen

Harmonielehre, Kontrapunkt und Cello dazu. Er begleitet die

Hausandachten auf dem Harmonium. Sonntags Streichquartettspiel mit Vater

und den beiden Brüdern, später auch Trio-, Duo- und 4händ.

Klavierliteratur. |

|

1923-25 |

(Mit 12-14 J.)

Komposition des ersten größeren Werkes: „Waldvögleins Hochzeit” für vier

Gesangssolisten und Klaviertrio, aufgeführt 1925 und 1926 im Hause Degen

in Anwesenheit von GMD Hans Gelbke aus M.Gladbach. |

|

|

|

|

|

|

|

|

1925 (am Cello) mit Vater und Brüdern |

|

|

|

|

1925-30 |

(Ab 14 J.)

angestellter Organist in Odenkirchen, bald bekannt für seine

Improvisationen. |

|

|

|

Kirche von Odenkirchen 1918 |

|

|

|

|

|

|

1926ff. |

Kompositorische

Auseinandersetzung mit der traditionellen Musik von Bach bis Liszt,

Reger und Strauss. |

|

1928ff. |

Auseinandersetzung mit Schönberg: Suche nach neuen Wegen in der Moderne. Öffentliche

Aufführung eines Klaviertrios in Odenkirchen Malen und

Zeichnen zugunsten des Klavierspiels aufgegeben. |

|

1930 |

Beginn des

Studiums in Köln bei

Wilhelm

Maler,

Philipp

Jarnach und Ernst-Gernot Klußmann, Staatsexamen in

Theorie und Komposition 1932 mit Auszeichnung. |

|

|

|

|

1932 |

erste

Veröffentlichung von Kompositionen. |

|

1933 |

Auflösung des

Kammerorchesters aus finanziellen Gründen nach dem Tod des Vaters. Beginn des

Studiums der Musikwissenschaft (bei Schiedermair und Schrade) in Bonn. |

|

1934 |

2 Sendungen in

Radio Luxemburg: Concertino f. Klavier u. Orch.; Konzert f. Orch. Radio München:

Kammermusik für Violine und Klavier

- ebenso 1935 in Radio Köln |

|

1936 |

Aufnahme in den

Verlag B.Schott’s Söhne. Dresden

Philharmonie: Uraufführung „Festliches Vorspiel” unter Paul van Kempen. Musikfest in

Darmstadt: Uraufführung „Symphonische Musik” unter Karl Friderich. |

|

|

|

|

|

|

|

1936 in

Altenkirchen |

|

|

|

|

|

1937 |

Internationales

Musikfest Baden-Baden: Uraufführung der „Geusenlied-Variationen”. |

|

|

|

|

Duisburger Konservatorium |

|

|

|

|

|

1938 |

Internationales

Musikfest Baden-Baden: Großer Erfolg mit „Symphonischen Konzert” Dirigat der

Berliner Philharmoniker mit Geusenlied-Variationen. |

|

1939 |

Musikpreis aus

Stiftung der „Gesellschaft der Musikfreunde e.V. Baden-Baden” und

damit

verbunden Erteilung eines Werkauftrages (Capriccio für Orchester

1939). |

|

1940 |

Klavierkonzert

bei

Berliner Philharmonikern

unter

Carl Schuricht

(Solist:Udo Dammert). |

|

|

|

|

Ölgemälde von Kurt Weinhold ca. 1940 |

|

|

|

|

1941 |

|

|

|

Uraufführung des

Ballett „Der flandrische Narr”

nach de Coster (Freiheitskampf der Niederländer [Geusen] gegen spanische

Herrschaft) in Braunschweig - es folgen Aufführungen in Essen (unter eigener Leitung), Brüssel, Antwerpen,

Gent, Chemnitz u. a. |

|

|

|

|

1942 |

5 Aufführungen

des „Capriccio für Orchester” durch

Hermann

Abendroth haben

viele weitere Aufführungen zur Folge. |

|

|

|

|

|

Aufgabe von

Wohnung und Anstellung in Duisburg wegen der Bombenangriffe. Lehrstelle

an der Hermann-Lietz-Schule in Buchenau/Hersfeld. |

|

|

|

|

1943 |

Osteroratorium |

|

1944 |

Arbeitsdienstverpflichtung in Maschinenfabrik. |

|

1946 |

Internationale

Ferienkurse für Neue Musik

Darmstadt: |

|

1947 |

Donaueschingen:

1.Streichquartett. |

|

1948 |

Concertino für 2

Klaviere und Orchester - in Hannover unter

Franz

Konwitschny. |

|

1948 |

Uraufführung der Kammersinfonie (2. Sinfonie) im Südwestfunk

Musikpädagogische Tagung in Bayreuth: 4. Klaviersonate

im Hessischen Rundfunk (Erika Frieser). |

|

1949 |

Uraufführung des

„Konzertes für Streichorchester” in Wuppertal. |

|

|

|

|

1949/50 |

Besprechungen

mit

Erich

Kästner in München, wegen der

Textfassung von |

|

|

|

|

|

|

|

Musikfest der

IGNM in Frankfurt: |

|

|

Ferenz

Fricsay dirigiert das „Konzert

für Streichorchester”. |

|

|

Uraufführung des

2.Streichquartetts im Süddeutschen Rundfunk (Barchet-Quartett). |

|

|

Arbeitswoche für Neue Komposition in Barsbüttel bei Hamburg, |

|

|

Vortrag: „Beiträge zur

Erneuerung der Kompositionstechnik”. |

|

1954 |

Ernennung zum

Professor Filmmusik zum

preisgekrönten Dokumentarfilm

„Willy Baumeister“ |

|

|

|

|

1958 |

Handbuch der

Formenlehre

- Grundsätzliches zur musikalischen Formung

(Bosse-Verlag, Regensburg) Uraufführung des

„Sinfonischen Spiel I” im Hessischen Rundfunk unter Otto Matzerath. Internationale Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt |

|

|

- Vortrag „Gedanken zur

Formenlehre”. |

| Kompositorische Aspekte in dieser Zeit |

|

- Neue

Auseinandersetzung mit der 12-Ton-Technik und seriellen Formen,

jedoch kein Verzicht auf eigene Tonsprache und konzertantes

Musizieren - Die Entwicklung

der seriellen Musik der Avantgarde in den 50er- und 60er-Jahren mit

seinem rationalen Konstruktivismus konnte und wollte er trotz

gelegentlicher freier Verwendung nicht mitvollziehen. Bei offener

und toleranter Haltung gegenüber allem Neuen jedoch keinerlei

Huldigung von

Modeerscheinungen. - in der Folge

davon: weniger Interesse bei Veranstaltern moderner Musik und bei

Verlegern. Lehrtätigkeit

im Vordergrund, aber stete Weiterführung und Entwicklung des

Komponierens: „Tradition und

Gegenwart, äußerste Kühnheit der Mittel und Einfachheit in Gedanken,

aussagekräftig als Kunstwerk und den Menschen erfassend: so will ich

mein Werk, gleich welcher Richtung es sich anschließt”(1970) „Tradition und

Neuzeit fasse ich auf meine Art zusammen. Nicht schulisch, sondern

vielgestaltig, aber als Helmut Degen.”(1971) |

|

|

|

|

1960 |

Begegnung mit

Paul Hindemith, |

|

|

-

dessen Originalzeichnung: |

|

|

|

|

|

„für Helmut Degen zur Erinnerung, Paul Hindemith

30.11.60” |

|

|

|

|

|

ca 1960 HD mit

Ernst Krenek |

|

|

|

|

1961 |

Uraufführung des

„Sinfonischen Spiels II” im Süddeutschen Rundfunk unter H.Müller-Kray. |

|

|

|

|

1962 |

Johannes-Passion

Schallplattenaufnahme des Osteroratoriums unter Gerd Witte. |

|

|

|

|

1964-1970 |

Arbeit an der

„Genesis” |

|

1965 |

Schallplattenaufnahme der Johannes-Passion mit Vocaalensemble Hilversum unter der Leitung von

Marinus

Voorberg. |

|

|

|

|

|

|

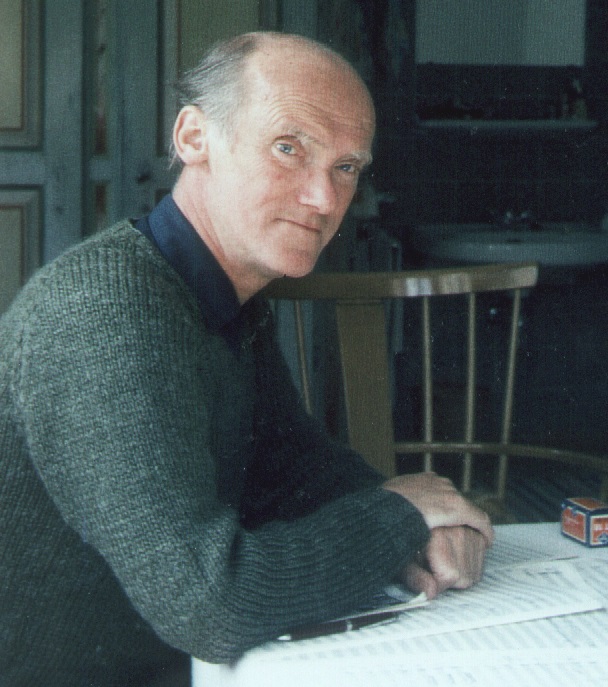

1970 (Foto W.

Schmidt) |

|

|

|

|

wichtige

Spätwerke: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1979 |

|

|

|

|

1992 |

|

|

|

|

|

Helmut Degen

stirbt am 2.Oktober 1995 |

|

Gerd Witte

schreibt: |

|

„Ein langes Leben endete, das von einer großen geistigen Intensität erfüllt gewesen war. ‘Nicht ich komponiere, es komponiert in mir’ pflegte Helmut Degen zu sagen und deutete damit auf den Zwang hin, unter dem er seine kompositorischen Ideen entwickelte und verwirklichte. Wenn Arnold Schönbergs Meinung zutrifft, ‘daß ein Komponist ein Mensch ist, der in der Musik lebt und alles, ernst oder nicht ernst, gründlich oder oberflächlich, mit musikalischen Mitteln ausdrückt, weil es seine angeborene Sprache ist’, dann war Helmut Degen ein Komponist.” |

|

|